バックナンバー

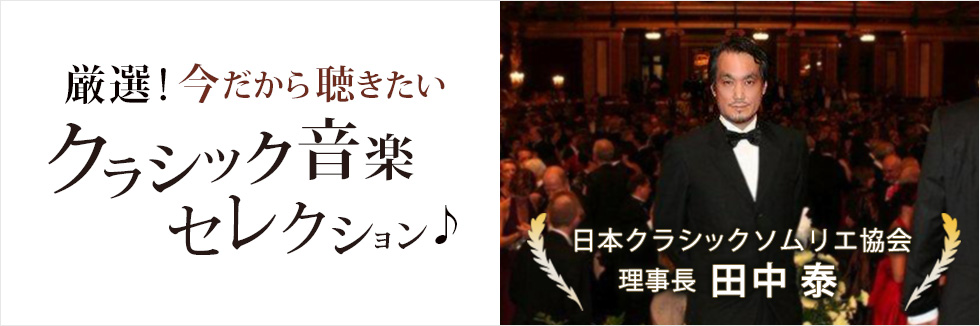

『J-WAVE』MORNING CLASSICを深堀する!! EVERY MONDAY - THURSDAY 08:05 - 08:10

2017年上半期のクラシックシーンから

田中 泰 氏 コメント

2017年もそろそろ折り返し、ということで、今年前半のクラシックシーンの中で特に印象に残った作品を特集。

まずは、今年前半の様々なニュースの中でも特に印象的だったのがフィギュアスケートの浅田真央選手の引退表明。

フィギュアスケートとクラシックは結びつきが強いだけに感慨もひとしお。

続いて発表されたのが、今シーズンの使用曲であるラフマニノフの「エレジー」だ。真央さんの次へのステップを感じながら聴いてみたい。

続いては、ラヴェルの「クープランの墓」。こちらはゲイリー・バートンと小曽根真のデュオ・リサイタルでの演奏が強烈に印象的。“音の魔術師”ラヴェルもびっくりの素晴らしさだ。

アルバムに目を移せば、シューベルトの「ハンガリーのメロディ」を繰り返し聴いたことを思い出す。ハンガリー生まれのアンドラーシュ・シフの演奏からは、さながらシューベルトのつぶやきを聴くような錯覚が。

最後はサン=サーンスの「動物の謝肉祭」。ここ数年一緒にコンサートを行ってきた「Gコールサロン」が移転のために閉鎖される最後のコンサートがこの曲。古き良き時代のサロンを感じつつ聴いてみたい。

「エレジー」チャイコフスキー:四季/ラフマニノフ:幻想的小品集

1,143円 (税込 1,234円)

「クープランの墓」ヴァーチュオーシ

2,667円 (税込 2,880円)

「ハンガリーのメロディ」アンダンテファヴォリ~シフ/アンコール集

2,800円 (税込 3,024円)

サン=サーンス:組曲《動物の謝肉祭》 プーランク:組曲《典型的動物》

1,143円 (税込 1,234円)

除湿系クラシック

田中 泰 氏 コメント

梅雨の季節に突入した今週は、湿っぽさを一掃する爽やかなクラシックを特集。

まずは、日陰への愛を歌ったヘンデルの「オンブラ・マイ・フ」。

かつてウィスキーのCMで使われて一世を風靡した名曲だ。今も昔も涼を求めるには木陰が一番。

そしてパリの酒場でピアノ弾きとして生計を立てながら作曲を続けたサティの「ジムノペディ」。

この曲のアンニュイな透明感は蒸し暑さとは無縁の清々しさ。

続いては、1978年公開のアメリカ映画「ディア・ハンター」のテーマ曲として一躍有名になった「カヴァティーナ」。

ギターの奏でる音色も湿っぽさとは無縁の世界を想わせる。

そして最後は、涼しさの極地北欧の作曲家シベリウスの「交響曲第5番」。

この曲の第4楽章でホルンが奏でるメロディは、まさにフィンランドの涼やかな大自然を俯瞰するよう。

自宅やオフィスにこんな音楽が流れていたら蒸し暑さも忘れて聞き入りそう。ぜひお試しあれ。

「オンブラ・マイ・フ」ディーヴァ -ザ・ベスト-

2,857円 (税込 3,086円)

「ジムノペディ」サティのいる部屋~BEST of SATIE

2,000円 (税込 2,160円)

「カヴァティーナ」アルティメット・ギター・コレクション

2,700円 (税込 2,916円)

「交響曲第5番」シベリウス:交響曲 第4番・第5番

1,800円 (税込 1,944円)

雨や水にまつわるクラシック特集

田中 泰 氏 コメント

梅雨の季節となった今週は、雨や水をイメージするクラシックを特集します。音楽で水の姿を描こうとした作曲家たちの視点にも注目を。

まずは、雨の音楽の代名詞、ショパンの「雨だれ」をご紹介。

雨が降リ続くマヨルカ島で作曲されたと言われるこの曲からは、雨を見つめるショパンの横顔が浮かぶよう。

続いてはバッハがマルチェロの「オーボエ協奏曲」を1台の鍵盤楽器用に編曲した「協奏曲ニ短調」。グールドが演奏するこの音楽からは雨のイメージが伝わってきませんか?

そして音の“魔術師”ラヴェルが水の姿を描いた「水の戯れ」の素晴らしい描写力は流石のひとこと。

最後はちょっと変わったところでライヒの「クラッピング・ミュージック」。2人の手拍子で奏でられる音楽も雨の音に聴こえるような。最後の大きな拍手はきっと大雨のシーンに感じられるはず。

憂鬱な雨の日も、こんな音楽を聞けば気分もスッキリするのではないかと思いますよ。お楽しみあれ。

「雨だれ」ヒーリング・ショパン

1,500円 (税込 1,620円)

「協奏曲ニ短調」アンド・セレニティ~瞑想するグレン・グールド

2,400円 (税込 2,592円)

「水の戯れ」辻井伸行 印象派コレクション〜テレビ東京「美の巨人たち」テーマ収録

2,500円 (税込 2,700円)

「クラッピング・ミュージック」スティーヴ・ライヒ:デュエット

3,000円 (税込 3,240円)

結婚にまつわるクラシック特集

田中 泰 氏 コメント

6月はジューンブライド、皇室のお幸せな話題も伝わってくる今週は、結婚にまつわるクラシックを特集します。

古の昔から結婚を祝う気持ちは洋の東西を問わず。作曲家たちもそれに応えて様々な音楽を作曲しています。

特にオペラや劇音楽の中に描かれた結婚のシーンの華やかさは格別。ぜひご体験ください。

まずは「結婚」と名の付く作品の筆頭、モーツァルトのオペラ「フィガロの結婚」。モーツァルトが最も幸せだった時期に書かれたこのオペラは美しいメロディのオンパレード。

そしてバッハが力を注いだ「教会カンタータ」の中にも結婚を描いたシーンが登場。「目覚めよと、我らに呼ばわる声は」の冒頭の音楽は、花婿であるイエスの登場シーンだ。

R.シュトラウスの楽劇「ばらの騎士」に描かれた“結婚の使者”であるばらの騎士の登場シーンの格好良さは格別。

最後はワーグナーのオペラ「ローエングリン」で奏でられる「結婚行進曲」はメンデルスゾーンのそれと並ぶ結婚式の定番曲。その行進曲の前に演奏される「聖堂へ向かうエルザの婚礼と行進」の美しさにも注目を!

モーツァルト:歌劇《フィガロの結婚》ハイライト

1,200円 (税込 1,296円)

バッハ:カンタータ第106番、第140番、第147番

1,714円 (税込 1,851円)

「ばらの騎士」カラヤン/オペラ・ベスト

2,500円 (税込 2,700円)

「聖堂へ向かうエルザの婚礼と行進」ワーグナー:管弦楽曲集

2,000円 (税込 2,160円)

『JAL機内クラシックチャンネル』で聴けるおすすめクラシック音楽

JAL機内クラシックチャンネル 6月のテーマは「音楽見聞録」

ペルシャの市場にて ~ ケテルビー作品集

田中 泰 氏 コメント

クラシックには国や地域を扱った名曲が沢山ある。

というわけで、今月は作曲家たちが国や地域をイメージした名曲を特集。

音楽による見聞録をお楽しみあれ。

その筆頭がケテルビーの「ペルシャの市場にて」。

1875年バーミンガム生まれのケテルビーは、無声映画が華やかだった時代のイギリスで活躍した人気作曲家。

親しみやすい音楽を数多く遺したケテルビーの代表作「ペルシャの市場にて」の舞台は現在のイラン。

まだペルシャと呼ばれていたこの国の首都テヘランの市場の賑わいと喧騒が、東洋風のリズムと親しみやすいメロディによって描かれる。

「ラクダに乗った隊商」や「麗しいペルシャの王女」。さらには「蛇使い」や「回教徒の行列」などが目に浮かぶようなこの作品は、まさに標題音楽の傑作と言えそうだ。

リスト:巡礼の年全曲

2,857円 (税込 3,086円)

トルコ行進曲~サイ・プレイズ・モーツァルト

1,000円 (税込 1,080円)

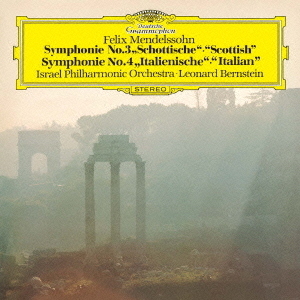

メンデルスゾーン:交響曲第3番《スコットランド》・第4番《イタリア》

1,500円 (税込 1,620円)

君はグレン・グールドを聴いたか(その3)

グレン・グールド/

J.S.バッハ:ピアノ協奏曲第1番~第5番・第7番

田中 泰 氏 コメント

伝説のピアニスト、グレン・グールドを楽しむための3枚目はバッハのピアノ協奏曲をご紹介。

本来はチェンバロのために書かれているバッハの作品を、現代の楽器であるピアノで弾くのが今では当たり前。そのさきがけとなったのがグールドだ。

世の中を驚かせたデビュー盤「ゴールドベルク変奏曲」以来、次々とバッハ作品をピアノで演奏し続けたことは、クラシック界に大きな変化をもたらした。

それはまるで埃をかぶった貴重な骨董品の汚れを洗い落としたような鮮烈さ。

その中のひとつバッハの「ピアノ協奏曲第1番」は、サカナクションの「バッハの旋律を夜に聴いたせいです」の中に出てくる名旋律。

「この曲はなに?」と話題になったこともある名曲を、時代を超越したグールドの名演奏でご確認あれ。